|

|

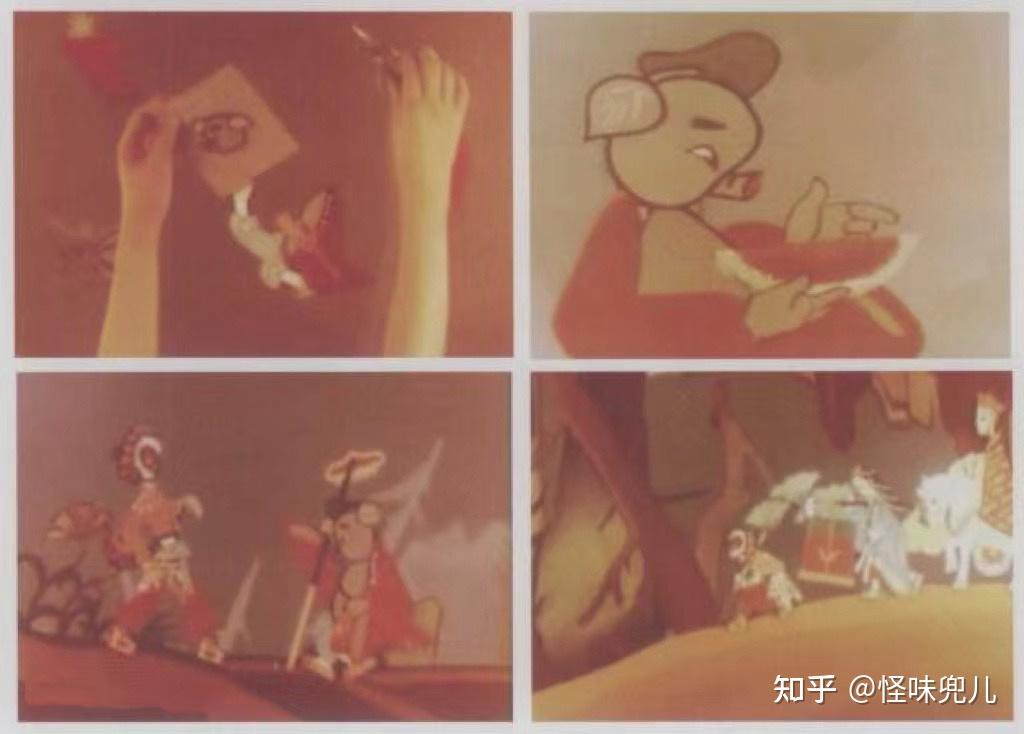

中国剪纸片创始者万古蟾20世纪50年代创作的《猪八戒吃西瓜》,不仅融合中国剪纸的表现形式,还从中国皮影戏、舞台戏曲里吸收营养,有着浓郁的民族风格,后来的《渔童》《人参娃娃》《金色的海螺》都是剪纸片的优秀之作。其中,《金色的海螺》在保持剪纸风格的前提下,重塑戏曲表演元素,人物动作具有舞蹈化的艺术美感,今天来看仍然令人耳目一新。聂欣如评价道:“这部影片采取了叙事诗的方法,将一个民间故事用一种诗化的语言进行描述,当诗化的语言同诗化的美术形式和诗化的表演结合在一起的时候,风格化的作品便诞生了。《金色的海螺》同《大闹天宫》一样,是剪纸片表现出成熟民族风格和高超艺术技巧的代表作。”20世纪80年代的《南郭先生》(1981)、《猴子捞月》(1981)、《鹬蚌相争》(1983)、《草人》(1985)等都在艺术语言上探索剪纸片的新形态,只是艺术成就未能超越《金色的海螺》这一深受戏曲表演艺术影响的作品。而1980年改编自同名戏曲的《张飞审瓜》,则是融合戏曲表演形式的又一部优秀作品。这些作品在剪纸、皮影等媒介动画化过程中发生了哪些艺术变异?在融合戏曲元素时剪纸片呈现出怎样的艺术风格?这些都值得探讨。

从皮影戏到剪纸片

“世界许多国家都有皮影戏,但皮影戏的故乡在中国,皮影戏以中国最早、以中国最好、以中国种类最多,这是世界公认的。”而且皮影戏在中国民间的流行从北宋就开始了,在发展过程中,所运用的幕布、灯光、音乐、唱腔以及演员操纵等表演元素也逐渐确定下来,静止的光影遂发展成运动的影像。影偶从“素纸雕镞”发展到牛皮或驴皮雕镂的人物造型,再经关节连缀,幕布搭设,最后发展到专业艺人于幕后边操纵人物边演唱的形式。同时,艺人们用敲打乐器给皮影表演配乐,一块幕布上呈现各色人物,表现各种悲欢离合,辅以悠远辽阔的戏曲唱腔。这种表演的媒介特点被老艺人总结为“一口叙述千古事,双手对舞百万兵”。因此,皮影戏是一种由影戏艺人操纵纸制或皮制的平面侧影形象,通过灯光将影像透映于幕窗上,并配以音乐和唱念来表演故事的一种民间戏曲形式。

从表演呈现来看,皮影戏与木偶戏是近亲,二者也常被混为一谈,其实两者有一定的区别:一为平面造型,幕后借灯而显的观影之戏,一为立体造型,在一定场景空间内表演故事情节,但二者都属以物为媒呈现戏曲之类。皮影开始用纸偶演出影戏,在表演程式、操纵动作等与木偶表演有着相似性,因此,前辈艺人才说:“相传影戏就是木偶和剪纸结合而成的,影人和杖头木偶的关节都完全一样。”可以说,皮影戏与话剧、戏曲以及歌剧、舞剧、木偶剧等均属于戏剧范畴,“虽然形态上有较大差异,却遵循同样的戏剧规律”。经过千百年的发展演变,全国各地皮影艺术的人物造型、音乐唱腔有着较大不同,这种不同很大程度上受到与地方戏相结合的影响,甚至有的皮影戏就是把地方戏唱腔及音乐直接搬来,而没有为皮影戏演出创作新腔和音乐。同时,影戏演出相对舞台演出较为简便,还可以表演后者无法呈现的奇幻性内容,如钻天入地、灵魂出窍、飞沙走石等视觉景观,而这一点则与动画片的某些特点相近。

在造型上,皮影戏源于剪纸艺术,中国传统器物“走马灯”中转动不停、具有故事情节的纸人纸马,与纸影戏比较接近,可见,剪纸与皮影早有交集。动画艺术家们从剪纸和皮影获得创作灵感,创作了一种新的动画形式——剪纸片。经过剪纸与皮影的再媒介化并融合到动画里,为在艺术传承创新中推进动画民族化发展提供了新契机。民间剪纸“可谓琳琅满目、五彩缤纷:或造型精巧、剪功繁杂,或形体简约、大刀阔斧,或素纸单色,或彩纸斑斓,或用于祭祀,或作为窗花,或拿作绣样,形式各异,内容非常丰富,可以说是我国民间传统艺术的宝库,是当代艺术值得学习借鉴的艺术源泉”。

《猪八戒吃西瓜》是万古蟾带着胡进庆、刘凤展、陈正鸿等年轻人经过一年多时间用中国皮影和剪纸创作的影片。这不是万古蟾的突发奇想,而是与其幼年经历相关。万古蟾的父亲粗懂美术,因此万古蟾幼年就喜欢涂抹绘画,母亲的剪纸更是他幼时的玩具,在成长过程中,他“迷上了皮影戏,还在家里扯起白布幔,剪上几个小纸人,自演‘影戏’取乐”。在香港时万古蟾就想用剪纸做影人,摄制影片,但一直未能如愿,进入上海美术电影制片厂后才实现其所想,拍摄了新中国第一部剪纸片。可见,中国剪纸和皮影艺术对万古蟾后来创作剪纸片有着深远的影响。虞哲光说:“有人怀疑,皮影戏将来可能为电影的动画片所淘汰,特别看了湖南的新皮影戏以后,似乎很接近电影动画片了。”从虞哲光的这一说法可以看出剪纸片正是剪纸和皮影戏媒介融合的艺术成果。万古蟾自己也说:“剪纸片这种样式并不是从外国移植来的,而是吸取中国民间的皮影戏和窗花、剪纸等传统艺术的精华,结合电影的特殊技术,经过多次试验而成。”正如美国学者戴维·波特(David Bolter)和理查·格鲁辛(Richard Grusin)在其著作《再媒介化:理解新媒体》里提出的,一种新的视觉媒介实现其文化上的艺术价值是在尊重与重塑绘画、摄影、电影、电视等传统媒体过程中达到的。这种过程就是“再媒介化”。同样,中国剪纸片也存在与皮影、剪纸、动画、电影的媒介博弈与艺术融合的再媒介化过程。

剪纸片的本体建构

一般来说,剪纸片在人物、背景、道具等方面都模仿了皮影的制作工艺,只是皮影戏偶选择了保存时间更久的牛皮或驴皮为材料,剪纸片则使用了纸张。纸张经过裁剪或雕镂就可以成为剪纸动画的人物造型、表演道具以及背景图案,再经上色和关节连缀便可以拍摄时逐格定位取景;根据故事设计、背景图案和人物动作设计组合,分出不同的动作符号系统,并按情节场景需要,不断调节关节,逐格拍好每个动作姿势,最后连续放映,就可以呈现动态的影像。这种工艺制作和创作特点使剪纸片的造型、表演、视听语言具有独特的动画风格。

皮影戏因在二维平面上进行艺术造型,一般以侧面形式(五分侧面、六分侧面、八分侧面等)作为其人物设计的主要形式;人物的身体设计有着夸张的比例,其动作呈现程式化特点。皮影戏表演也是在二维平面空间里进行、以演唱为主、动作为辅的“影”戏叙事。戏中人物表演风格主要取决于幕后演员手工操作的熟练程度,而人物也没有舞台真人表演的复杂动作和细腻表情,动作呈现整体性风格,是平面上的戏曲审美。观众的注意重点不在人物的细节动作和微表情表演,而是向人物演唱的声音审美位移。皮影戏的人物造型在头饰、服装等方面进行艺术拓展,成为吸引观众的视觉中心,繁复、精细的雕镂刻画也成为皮影造型的特色所在;人物设计时把各个部位的比例做了区别于一般人体的夸张化调整,让人物上半身成为视觉中心,长手长臂、大头侧面、上身长过下身往往成为皮影人物造型的特点。

这种以物为媒介的表演艺术在植入动画片时不仅要适应电影叙事对画面的侧重,还要改造剪纸造型注重装饰的形式语言、协调演唱为主的皮影戏叙事,否则皮影元素很难真正植入动画片,或者发生“媒介断裂”而无艺术性可言。所以,我国动画艺术家们在创作剪纸片时首先要解决的问题就是探索剪纸片的动画表现规律,把人体各部位的关系按照常人的比例进行调整,从而让不善于活动的皮影人物活动起来,顺利实现动画的电影叙事目的,“动”才是动画的基本规律。不过,必须指出,这种调整也必须遵循动画人物的造型特点,即与现实人物相比仍是夸张的。因此,剪纸片必须把造型和声音融合起来,人物造型比例不能再“过度”夸张而不利于表演动作设计,而更多考虑“动”画的规律,并充分利用平面空间让角色“动”起来。由于剪纸片的人物造型、表演、道具等基本是侧面的,其人物动作表演就较少有转体,这即使在《渔童》《金色的海螺》《红军桥》《济公斗蟋蟀》等动作复杂和场景多样的影片中也很难突破。而从广义来看,剪纸片也是偶动画的一种,只是在二维空间里表演,这跟单线平涂的二维动画也具有相似性,不过不及一般动画片表演的动作流畅,而是具有剪纸的“偶味”。

剪纸是以空间为本体特点的艺术媒介,要表现故事的时间性,需要通过空间性的表现形式来呈现。通过上下左右的空间设计来叙述生活故事的瞬间是中国剪纸的重要特点,这种特点在进入剪纸片后,也影响了剪纸片的叙事方式。电影语言的重要叙事维度就是纵深感:用剪纸造型的上下位置的空间关系来表示剪纸片的前后关系构成影片的深度感;把皮影表演的水平横向移动切换空间作为剪纸片的主要空间变换方式。不过,这一再媒介化的过程也会因为各自视觉语言系统的异质性而让情况变得复杂。因为皮影戏作为舞台演出,观众看到的是全景表现,在植入动画片时,需要适应电影的媒介特点和叙事要求,电影作为镜头叙事的语言系统,要调用不同景别的镜头进行剪辑,不再是单一的全景,而这种要求使得皮影造型遇到复杂的情况:当以近景、特写呈现人物时,如果单一搬用皮影或剪纸的平面化的造型语言会让动画角色在镜头成为线条、色块或材料的呈现,让故事的叙事张力脱落,对观众的吸引力也会减弱;如果改变皮影戏全景呈现的特点,让近景、特写表现的人物造型经得起观众琢磨,就需要弥补这种皮影或剪纸造型的不足,保持或升华叙事的艺术张力。鉴于此,需要简化皮影造型繁复的纹样图案以便于屏幕上放大后的视觉呈现,增加色彩、线条、背景等绘画元素的表现力度,重塑皮影或剪纸元素以方便电影语言的镜头呈现。不过,这种改造会把剪纸片推向动画片而远离皮影和剪纸艺术。实践证明,《渔童》《济公斗蟋蟀》《张飞审瓜》《葫芦兄弟》中绘画元素的逐渐增加,正是剪纸和皮影元素被重塑的结果。

此外,剪纸片作为一种动画电影,用蒙太奇手法来创新语言表达也是重要方面。《猪八戒吃西瓜》的镜头基本是全景呈现,运动也比较简单,以水平移动为主;《渔童》则充分发挥了电影语言的特点,创新了剪纸片的空间表达,如用多层景的手法,使之具有电影空间的“深度”感;《济公斗蟋蟀》和《张飞审瓜》更是利用丰富的镜头语言表现罗公子和张飞细致的微表情。

|

|